チョウザメ図鑑

チョウザメとは

「チョウザメ」と聞くと、海にいる「サメ」を想像してしまいますが、実はチョウザメはサメではありません。チョウザメは淡水魚、あるいは、遡河性の魚で、その卵は世界三大珍味の一つ「キャビア」として知られています。

胸ビレを水平に広げたまま泳ぐことや、尾ビレが上下非対称なことなど、見た目の特徴がサメに似ているところから「サメ」という名前が付いたと言われています。

さらに、背中や体側に一列に並ぶ骨のように硬い鱗を持ち、その形が蝶が羽を広げた形に似ているところから「チョウザメ」と名付けられました。

チョウザメはどこに棲んでいる?

チョウザメは、ロシアやヨーロッパ、アジア北中部、北アメリカなどの北半球に30種近くが生息しています。日本には、天然のチョウザメは生息しておらず、養殖のみです。

多くの種類のチョウザメが川や湖の淡水域のみに生息していますが、なかには川で生まれて海に下り、成長して再び川に戻ってきて産卵する種類のものもいます。

チョウザメは肉食?

「サメ」のイメージから、肉食で他の魚を襲って食べていると思われがちですが、チョウザメにはサメのような鋭い歯は一本もなく、たまたま口に入ったりしない限りは積極的に食べることはありません。

ほとんどの種類のチョウザメの口は下向きに付いており、口の横に左右2対のヒゲがあります。このヒゲで水底にある餌(底にすむ小さな生物)を探して食べているのです。

チョウザメの適温と体長について

チョウザメは水温の適応幅が広いので、水面に氷が張ってしまうような冷たい水から、27℃近くの暖かい水でも生息することができます。

種類によっては1〜4メートルほどの大きさに成長するものもいて、大きくなりすぎるのがネックで飼育を諦めているという方も。しかし、河川水の流水飼育で遠慮なく餌を与えられる環境で飼育しても、1メートル弱になった頃からその成長スピードは急激に遅くなります。1メートル超えのチョウザメを育てるには、長い年月と時間が必要となるので、一般的なご家庭での飼育で4メートル近くになるようなことは考えにくいでしょう。

大型水槽が比較的安く手に入れることができるようになった今、ポリプテルスやアロワナなどの古代魚と一緒にチョウザメの飼育をする「混泳」を楽しむ愛好家の方も増えています。

食用としてのチョウザメ

世界三大珍味のキャビアが採れる魚として知られているチョウザメですが、食用としても大変美味しい魚です。

身はタイのように柔らかくクセが無くあっさりした味です。お刺身や天ぷら、燻製、煮付け等、様々な料理で美味しく食べられます。

また、身にはEPAやDHAなど体に良い成分がたっぷり。さらに、アミノ酸をはじめ、コンドロイチン硫酸やカルノシンも豊富に含まれています。女性にはうれしいコラーゲンもとても豊富に含まれていて、美容にも効果的です。

チョウザメの分類と種類

全てのチョウザメの生物学上の分類(界・門・網・目)は、動物界 ― 脊索動物門 ― 脊椎動物亜門 ― 条鰭網 ― チョウザメ目です。 さらに、チョウザメ目は、チョウザメ科とヘラチョウザメ科に分かれます。なお、"科"よりも細かい分類については、下記のチョウザメ各種の詳細をご覧ください。

チョウザメは、ひれに条がある魚類である「条鰭類」のなかでも軟骨の多いグループ「軟質類」に属しています。また、チョウザメは骨格が硬い骨でできている「硬骨魚類」ですが、骨格の多くが軟骨で構成されている魚です。

チョウザメの種類

当養殖場で観賞用や食用に養殖しているチョウザメの種類を、一部ですが紹介します。なお、当ネットショップでは観賞用として各種販売しています。

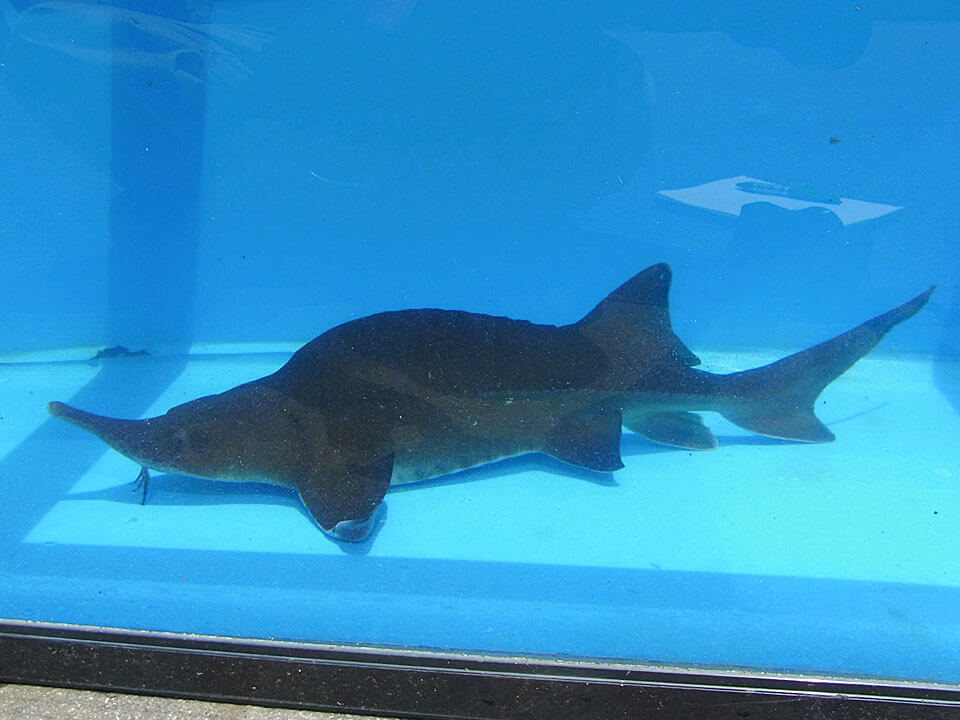

オオチョウザメ(Beruga)

- 分類

- チョウザメ科 ― ダウリアチョウザメ属

- 学名

- Huso huso

- 生息地

- カスピ海・アゾフ海・黒海 など

体長6m以上という記録もあるチョウザメのなかでも最大種で、稚魚の頃から骨太で迫力ある体形です。大きめの口が前向きに付いていて、中層を泳ぐことが多く、小魚を捕食することもあります。

成長のスピードは早く、かなり大きくなりますので、池等の大きい飼育施設が必要です。

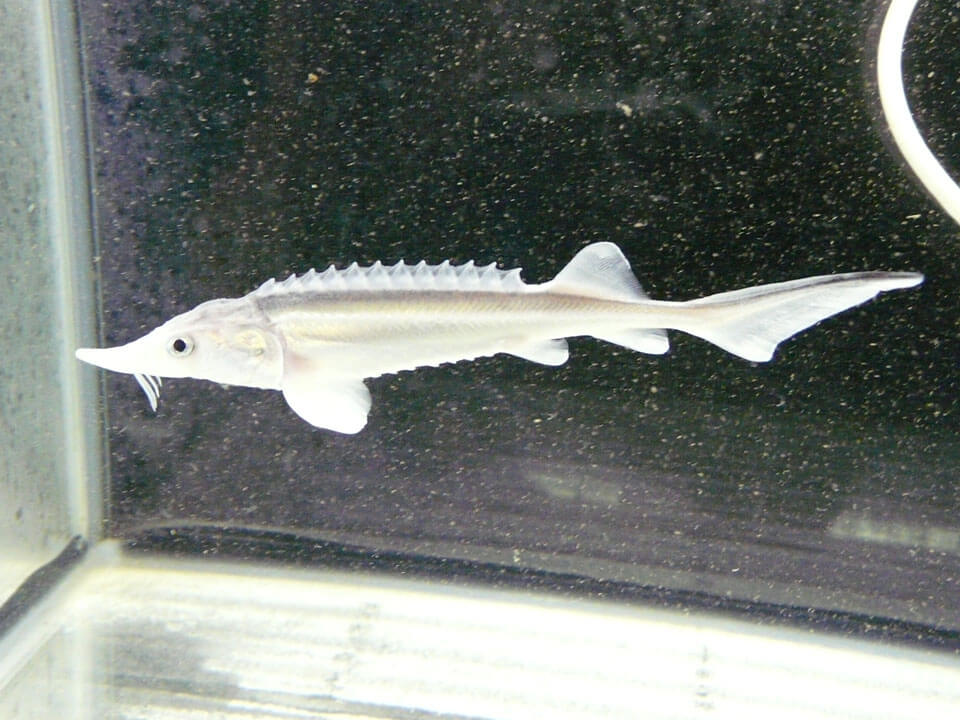

コチョウザメ(Sterlet)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser ruthenus

- 生息地

- カスピ海・黒海 など

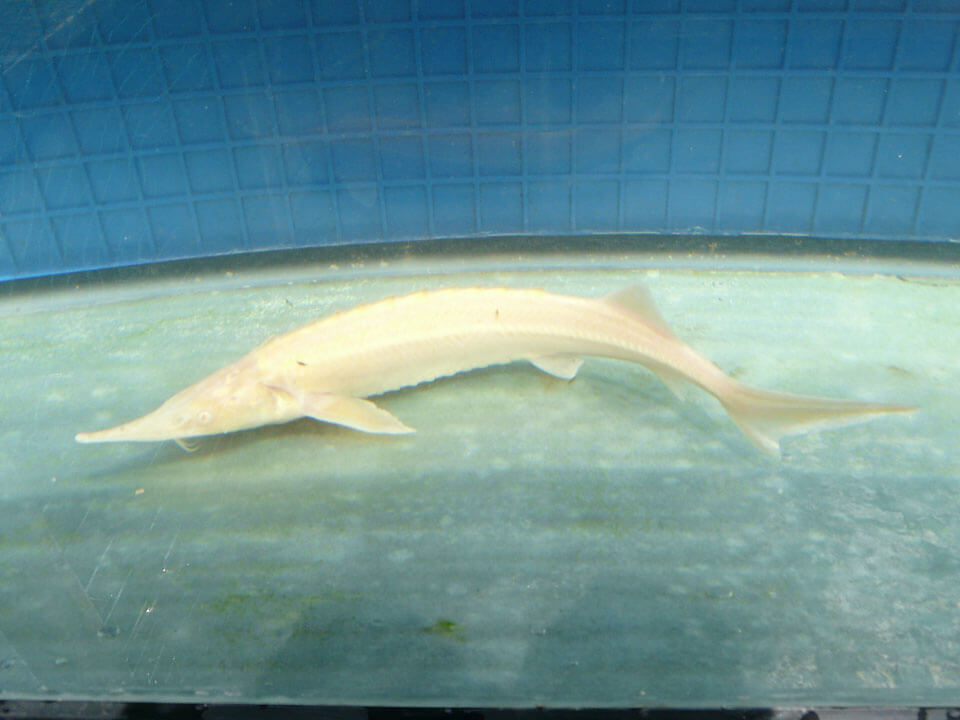

コチョウザメ(別名:ステルリヤージ)はその名の通り、チョウザメのなかでは最も小さい品種です。横幅90~120センチの水槽があればほぼ飼育が可能です。

当養魚場では、上の写真のようなアルビノのコチョウザメも多く販売しています。アルビノとは、先天的に色素が欠乏している個体のこと。目は赤で体色はクリーム色に近い黄色やオレンジ色、焦げ茶色に近いようなものまでさまざまです。育てやすく見た目も美しいので、鑑賞用として高い人気を誇っています。アルビノは繁殖が難しいので、希少価値の高い品種です。

ホシチョウザメ(Starry Sturgeon)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser stellatus

- 生息地

- カスピ海・アゾフ海・黒海 など

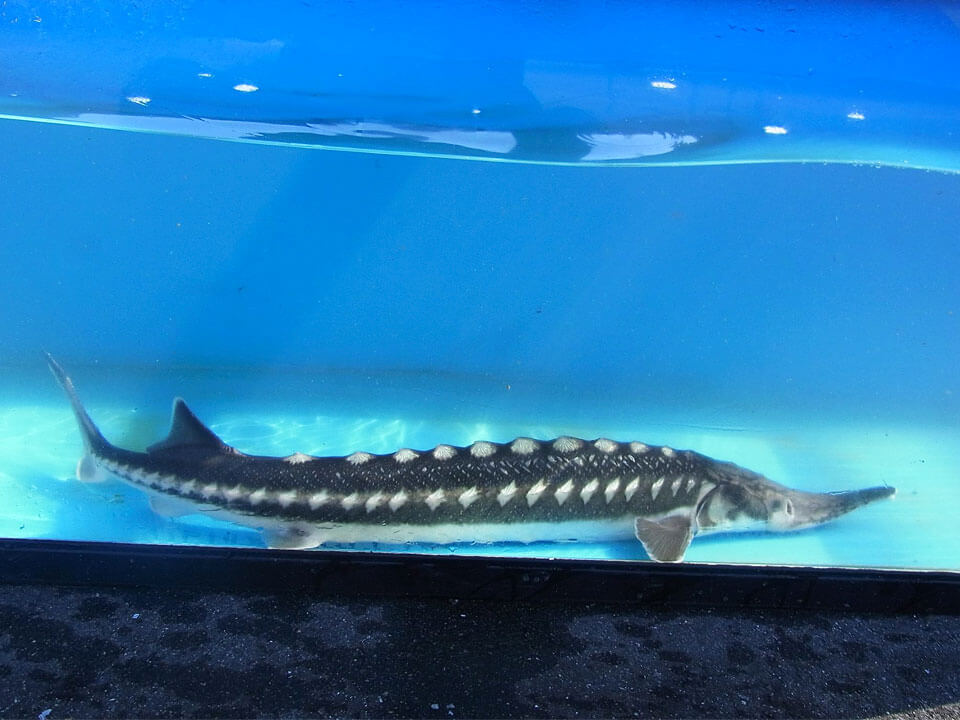

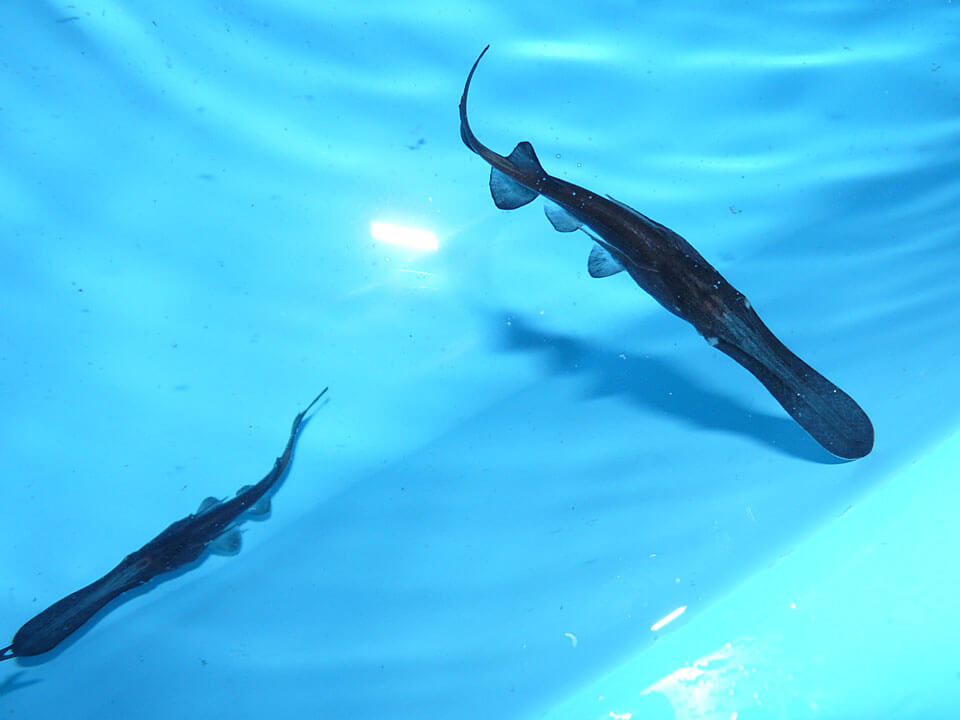

細身な体型が特徴のホシチョウザメ(別名:セブリューガ)。黒ベースに大きい硬鱗が白く浮かび上がって鮮やかな品種です。

数十尾に1尾くらいの確率で、黒い部分が薄紫色の個体がいます。他のチョウザメでは見ることのできない体色で美しく魅力的です。

また、水槽の中を常に泳ぎ回るホシチョウザメは、観賞魚として人気の高い品種です。

ロシアチョウザメ(Russian Sturgeon)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser gueldenstaedtii

- 生息地

- カスピ海・アゾフ海・黒海

鼻先が低く丸い頭部が特徴的なロシアチョウザメ。黄色と黒のコントラストが美しく、観賞価値の高い品種です。

孵化後1~2ヶ月の間は極端に弱く、飼育の難しい品種。しかし、体長15センチを超える頃からは徐々に丈夫になり、飼育しやすく大型になります。

上の写真でもわかると思いますが、黄色と黒の割合は個体差が大きく、その割合によって見た目の印象が大きく違ってきます。飼育環境や水温によっても黄色の発色は変化するので、良い素質の個体を良い環境で飼育することで、ロシアチョウザメの魅力を最大限引き出すことができます。

また、ドイツの養殖場で長年かけて観賞用に改良されたロシアチョウザメは、黄色からクリーム色の体色にパールのように白く光る大小の硬鱗を散りばめた、綺麗なチョウザメで「ダイヤモンドスタージョン」と言う名前で販売しています。

シベリアチョウザメ(Siberian Sturgeon)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser baerii

- 生息地

- シベリア(オビ川・コリマ川など)

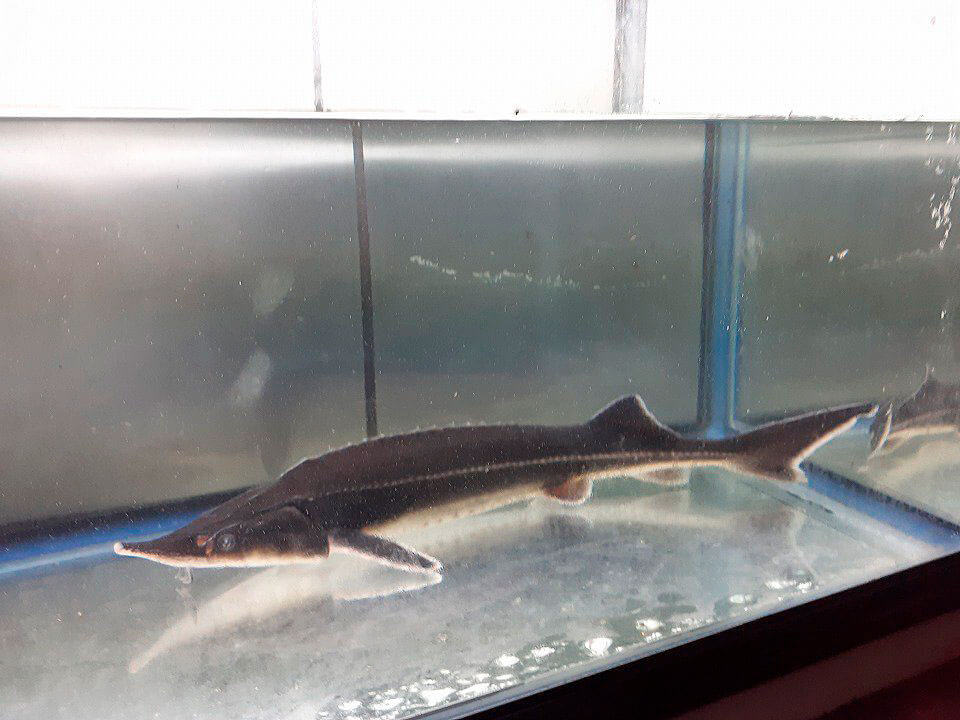

茶色っぽい体色が特徴のシベリアチョウザメ。濃淡やヒレの色などは個体差があります。

稚魚の頃から丈夫で飼育しやく、長く伸びた鼻先と、背中の盛り上がりに合わせて頭から尻尾にかけてゴツゴツとした硬鱗が魅力の迫力がある品種です。

体長30センチを超える頃から横幅が出てきて、チョウザメらしいかっこいいシルエットになってきます。

明るい時間帯は水底でじっとして動かないことが多いです。

アムールチョウザメ(Amur Sturgeon)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser schrenckii

- 生息地

- アムール川・シルカ川 など

大型になる種類で、古代魚らしい背中のゴツゴツとした大きめの硬鱗、三角に尖った鼻が特徴です。体色はやや緑色で、稚魚の時期は透き通るような薄目の緑色の発色が綺麗です。

シロチョウザメ(White Sturgeon)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser transmontanus

- 生息地

- 北アメリカ・アラスカ など

成長とともに体色が薄くなるのが特徴のシロチョウザメ。大型になる品種ですが、成長は比較的遅いです。

当養殖場で飼育している10歳以上のシロチョウザメで1メートル超えの個体が数十尾いますが、そのうちの2〜3尾ほどが少し色が薄くなってきた程度で、一般的なご家庭での飼育で色の変化を楽しむことは難しいでしょう。

頭部が丸く稚魚の時期は細くて頭が大きいのが特徴。昼間はじっとして動かないことが多いです。

他の品種に比べて力が強いので、飼育する水槽は頑丈な物が必要です。

体長50センチを超える頃から少しずつ横幅が出てきて、昼間でもゆっくりと泳ぎ回るようになります。広い池で悠々と泳ぐ姿はかなり迫力があります。

アトランティック・スタージョン(Atlantic Sturgeon)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属 ― アトランティックスタージョン種

- 学名

- Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus

- 生息地

- 北米大陸の大西洋岸(St.ジョーンズ川 など)

日本ではあまり馴染みのない品種のアトランティック・スタージョン(大西洋チョウザメ)。最大で4メートルにもなる大型品種です。大型になる品種ではありますが、稚魚期は比較的成長が遅いような気がします。

細身でありながらも、古代魚らしいゴツゴツとした大きめの硬鱗と胸ビレが魅力です。

昼間は水底でじっとしていることが多く、薄暗くなった頃からごそごそと動き始めます。

体長15センチくらいまでは個体差が出やすいので、大きくなれない個体が出ないように餌をしっかりと与える必要がありますが、体長20センチを超えると格段に丈夫になります。

ベステル(Bester)

- 分類

- チョウザメ科 ― チョウザメ属

- 学名

- Acipenser .sp

- 生息地

- 交配種のため、自然界にはいません。

日本国内で最も多く養殖されているのがベステル。オオチョウザメ(ベルーガ)のメスとコチョウザメ(ステルリヤージ)のオスをかけ合わせたハイブリットで、食用として改良された品種です。

食用ではありますが、観賞魚としての人気も高く、当養殖場でも最も多く販売している品種です。

色や体型が個性的な個体が多く、白と黒のコントラストが特徴的なベステル。昼間も休むことなく泳ぎ回るので、見ていて飽きが来ないことから、チョウザメ飼育の入門的なイメージがあります。

個体差がかなり大きいため、実はチョウザメのなかでも奥が深く、魅力的な品種として人気です。年間で10尾前後しか生まれない白化個体やショートボディー等の特殊な個体は、マニアの方に人気があります。

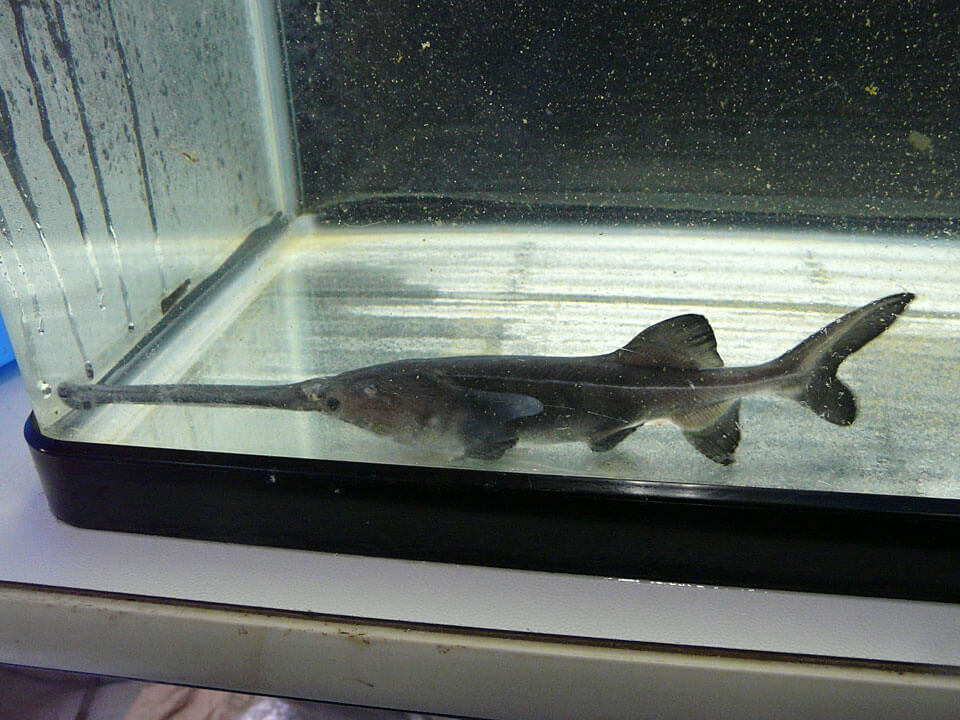

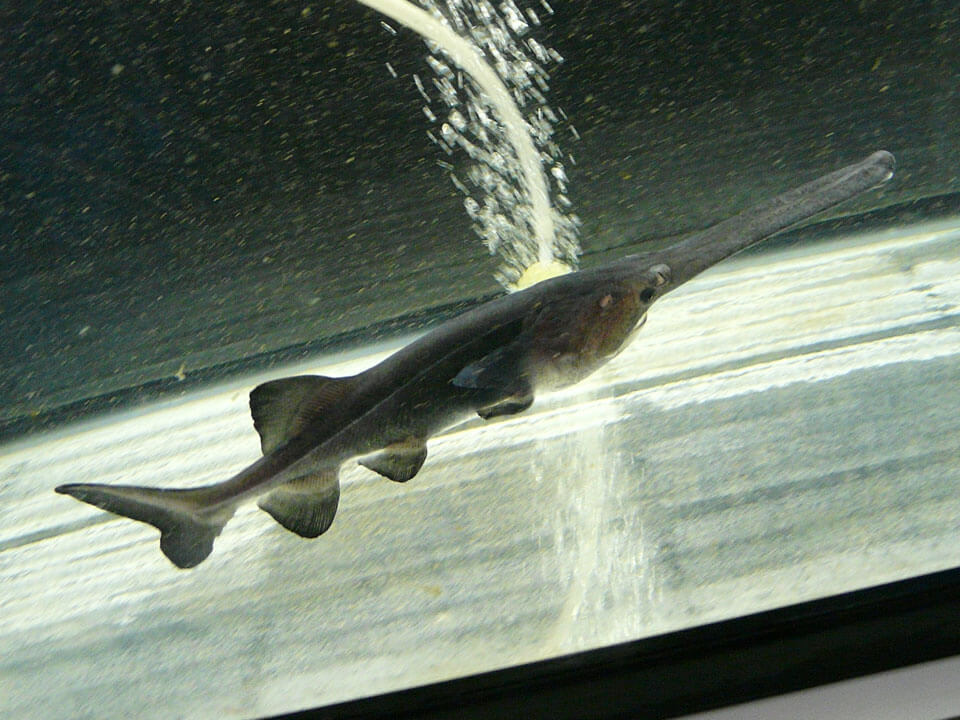

ヘラチョウザメ(American Paddlefish)

- 分類

- ヘラチョウザメ科 ― ヘラチョウザメ属

- 学名

- Polyodon spathula

- 生息地

- ミシシッピ川

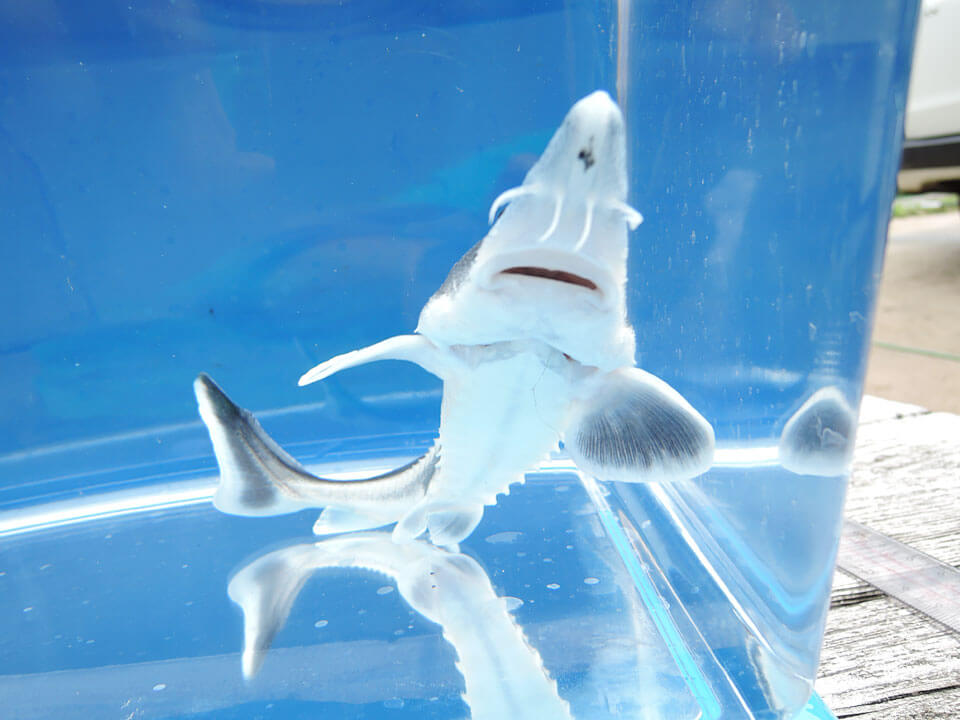

くちばしのような大きな鼻先が特徴的な品種。チョウザメらしくない体形で主に水面を泳ぎ回る個性的な種類です。

水中のミジンコのような小さい水生生物を、大きな口を開けて捕食します。人口飼料に馴らすと、水面に浮いた粒状の餌をクロールの息継ぎのように半転しながら捕食します。飼育環境に慣れて、餌を食べてくれるようになるまで、非常に手のかかる品種で、餌付けができずに死んでしまう個体も多く、上級者向けの種類です。

なお、現在はほとんど入荷がない希少種です。

世界に生息するチョウザメは、この他にも

ダウリアチョウザメ,バルチックチョウザメ(ヨーロッパチョウザメ),シップスタージョン,シップスタージョン,カラチョウザメ,チョウコウチョウザメ,アドリアチョウザメ,ガルフ・スタージョン,ミズウミチョウザメ,ショートノーズ・スタージョン,シャベルノーズ・スタージョン,アラバマ・スタージョン,アムダリヤ・スタージョン,ドワーフ・スタージョンなど、多くの種類のチョウザメが世界に生息しています。